FINE INGLORIOSA DELLA PARTIGIANA NORMA

(Salvatore Aiello)

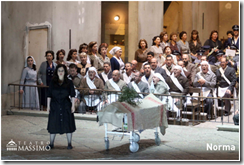

Per ultimo titolo, prima della pausa estiva, al Massimo di Palermo è ritornata Norma preceduta da una conferenza stampa durante la quale il Commissario Carapezza e gli artisti convenuti hanno presentato e anticipato ragioni e motivazioni della scelta della premiata edizione di Stoccarda del 2002 con la regia di Jossi Wieler e Sergio Morabito che hanno ambientato e trasportato l’opera in un clima vagamente neorealista, da dopoguerra. Tale comunicazione e le argomentazioni degli interpreti coinvolti non solo non ci hanno per niente convinto ma soprattutto ci hanno allarmato e preoccupato da una parte per il torto grave arrecato alla musa belliniana dall’altra per il timore della reazione degli abbonati i quali, rifiutando la patente di utenti, sono ancora competenti abbonati appassionati e sensati amanti del bello, della cultura e di una tradizione che non è mera archeologia. Non siamo contrari alle intelligenti rivisitazioni di cui abbiamo avuto apporti esemplari e ne conserviamo lucida memoria poiché comprendiamo perfettamente che il tempo passa e in qualche modo è doveroso aderire alle nuove istanze del gusto, ma da questo a quello che ci é toccato di vedere e sentire corre l’abisso.

A supporto facciamo leva su una lettera inviata da Bellini al palermitano Agostino Gallo di cui sottolineiamo alcune frasi per evidenziare il sacrilegio che si è consumato: “Studio attentamente il carattere dei personaggi, le passioni che li predominano e i sentimenti che esprimono. Invaso dagli affetti di ognuno di loro immagino essere divenuto quel desso che parla e mi sforzo di sentire e di esprimere efficacemente alla stessa guisa. Conoscendo che la musica risulta da varietà di suoni e che le passioni degli uomini si appalesano parlando, con tuoni diversamente modificati dall’incessante osservazione di essi ho ricavato la favella del sentimento per l’arte mia. Col mio stile devo vomitar sangue e del dramma in musica devo far piangere, inorridire, morire cantando”. Questo l’impegno e l’ideale supremo di Vincenzo Bellini ribadito anche a Carlo Pepoli durante l’elaborazione dei Puritani, che segnano momenti in cui l’arte del catanese, animata da spirito riformatore, si pone in maniera bifronte, tra neoclassicismo e presaghi sentori di pieno romanticismo. Tale duplicità vive nei personaggi ma soprattutto dell’arte poetica di Felice Romani che regala a piene mani versi per consentire al musicista frasi melodiche lunghe ed accese talché le forme canore settecentesche di estrazione rossiniana si stemperano in forme nuove che consentono libera e totale invasione dei moti del cuore. Non scomoderemo necessariamente né Ossian né Leopardi né Stazio né Tacito (Velleda) ma non possiamo non ricordare che la Norma (violazione della norma) si sostanzia della drammaturgia che dalla Medea di Euripide giunge a Cherubini e alla Vestale di Spontini. Con un’intuizione abile e geniale si presero le distanze dal dramma di Soumet per consegnare ai posteri una storia di donna meno felina, più umana in tutte le pieghe del vivere e dell’operare, un personaggio completo nella sua ieraticità, veggenza, un ritratto memorabile di donna,di amante tradita, di madre tenera e di supplice figlia. Sin dall’andata in scena si pose il problema della protagonista e la scelta cadde sulla “cantante enciclopedica”, come il compositore chiamò Giuditta Pasta: enciclopedica non solo per la scienza altissima del belcanto con tutto il bagaglio tecnico che esso comporta (colore e potenza della voce, legato, capacità espressiva, uso di tutte le dinamiche, agilità di forza e di grazia, accento aulico, uso sapiente delle mezzevoci,piani,pianissimi sino al sussurro) ma soprattutto enciclopedica per la conoscenza del cuore umano e per quella carica psicologica che un’artista che si crede tale,deve possedere per interpretare, ricreare personaggi di tale statura. Fatte queste premesse ci brucia e ci addolora raccontare ciò che abbiamo dovuto cogliere dallo spettacolo. In una scena fissa per tutta l’opera di Anna Viebrock, ambientata in una chiesa abbandonata ma forse un hangar o un garage, si svolgeva la vicenda di partigiani capeggiati da Norma ed Oroveso mentre i Druidi venivano trasformati in massoni. In questo clima di totale nonsenso e di violato rispetto dell’autore e del pubblico si è consumata la tragedia di Norma che ci riportava a un gusto retrò non solo per l’emissione spesso aperta e sguaiata del canto ma soprattutto per una gestualità che ci lasciava allibiti per momenti di volgarità, di penose amenità e gratuità; niente di veramente pensato,umanamente sofferto,profondamente ideato. Ci limitiamo soltanto a qualche esempio: la sacerdotessa tradita ridotta a tirare scarpe in faccia a Pollione il quale dovendo esprimere sentimenti sentiva la necessità di saltare da un’inferriata per cadere prono a terra; abbiamo visto anche Norma affaticarsi ad aprire un letto estraibile di epoca però più recente della Resistenza o fare o disfare valigie in base a sentimenti che impulsivamente la rendevano furibonda. Il “Mira o Norma” poi si svolgeva da una parte con Norma che abbracciava un cuscino, mentre Adalgisa estraeva da una valigia alcuni abiti dei fanciulli. Il coro “Guerra, guerra”a proposito corre l’obbligo ricordare che fu il primo grido di dolore di un popolo oppresso contro l’invasore e per gli Italiani, sottoposti all’Austria, il peana per la loro voglia di riscossa, è stato ridotto ad una rivendicazione sindacale. Risibile il finale “Deh, non volerli vittime” allorchè durante la perorazione accorata, per cui Wagner avrebbe dato la vita se fosse riuscito a comporre quelle note, Norma se la canta da sola mentre Pollione è in castigo a faccia a muro al lato opposto della location. Vogliamo ancora ribadire che non si tratta di una querelle tra tradizionalisti e modernisti, come qualcuno ha cercato di sostenere, ma finalmente di una presa di coscienza per cui “usque tandem abutere patientia nostra?” Il nostro tempo ormai è solo tempo di mercato e il nostro secolo purtroppo va ricordato per il culto del brutto che fa audience e ci trasforma in miseri guardoni nel convincimento che oggi essendosi abbassato il livello culturale del popolo, gli affari si possono fare comunque e chi dissente è un parruccone. In verità c’è un deserto culturale spaventoso, il paese del melodramma è stato svenduto con scelte snobistiche e inopportune che hanno la presunzione di propinare percorsi nuovi e che poi gratta gratta rivelano la loro inconsistenza, la loro pochezza in nome di una demagogia che allontana sempre più i giovani dal mondo dell’opera che è completamente diverso per sensibilità e contenuti dal cinema dal musical o da altre forme di spettacolo. Le rivendicazioni e il fronte comune fatto da registi e cantanti all’indomani del flop da una parte ci racconta quanta arroganza può essere perpetrata dall’altra ci fa comprendere che il Melodramma è morto proprio perché oggi in mano ai non autentici addetti ai lavori. Non si può assistere impotenti ad uno spettacolo che si giova completamente dello scollamento con la vicenda. Non vogliamo essere a la page o risultare affetti da giovanilismo ridicolo, i nostri capelli bianchi costituiscono la nostra ricchezza per gridare il nostro urlo: “Dove vai Melodramma?”. L’idea tout court di manipolare,sovvertire nel convincimento di avvicinare i giovani alla conoscenza non si sa di che cosa, non paga; portateli al Louvre e li fate impattare con la Gioconda con i baffi e le corna o a visitare la Pietà di Michelangelo con un gattino tra le braccia della Madonna e una scimmia ai piedi di Gesù. Tornando a Norma essa è il prototipo di una donna che con il suo sacrificio purifica la propria vita e paga per tutti, che non regge alla violazione dei valori; è conscia della sua sacralità diventata comunicazione con le forze della natura,è consapevole di essere chiamata a decidere il destino del suo popolo e a vivere contemporaneamente il suo dramma di donna e di madre. Il suo linguaggio, d’impronta classicheggiate sa sposare i colori della luna ma sa anche con partecipazione viva, agire sugli eventi tragicamente e drammaticamente per modificarli con padronanza assoluta del proprio destino. Questo nuovo clima palermitano mirava a scomporre o perlomeno ad alterare logiche, ritmi, colori, linee espressive in qualche modo dimentico della musica e delle parole patrimonio dell’opera. Sin dalle prime battute l’orchestra guidata da un entusiasta Will Humburg sceglieva una linea marziale che in genere rimaneva tale, incapace di toccare vertici di sublimità abbandonandosi spesso a sonorità debordanti e a tempi improvvisamente rallentati forse per assecondare le ragioni del palcoscenico. Csilla Boross debuttava il ruolo della protagonista vivendolo in sintonia registica e musicale di cui si è parlato; all’apparire affrontava il recitativo con autorevolezza che metteva in luce vocalità e potenzialità notevoli ma subito dopo scopriva le carte: non possiede la polpa del personaggio per cui via via perdeva per strada pezzi di autenticità, verità e di anima La “Casta Diva “ mancava della dovuta ispirazione e poesia ma soprattutto di articolato fraseggio e fantasia; le agilità della cabaletta risultavano poco chiare, le variazioni in qualche momento sguaiate sapevano di grido, gli acuti non sempre controllati per cui la linea di canto appariva discontinua. Abbiamo compreso che non è adusa alla scienza del belcanto, a sostenere le frasi lunghe, lunghe nell’arco melodico. La sua prestazione vociferante e irruente ci riportava indietro nel tempo agli anni trenta del secolo scorso quando Norma e Santuzza avevano la stessa pelle, dove tutto era enfatico naturalismo e deteriore verismo anche se in verità agivano in quel contesto solitarie Norme di grandissimo spessore e di classe, quali Ester Mazzoleni, Giannina Russ, Giannina Arangi Lombardi, Rosa Ponselle, Claudia Muzio solo per citarne alcune. La Boross sposava le ragioni di una Norma casalinga che consentiva al volgare Pollione persino di slacciare la cintura dei pantaloni pronto a picchiare l’amante tradita. Aquiles Machado, dimostrava di non avere idea di ciò che è accaduto nella storia del canto da Donzelli a Corelli. Con lui Pollione ha vestito i panni di Turiddu e di Canio e sì, si deprecava un tempo Maria Gay allorché in una Carmen, addentava voluttuosamente una mela lanciandone i resti sugli inermi ascoltatori. Bellini non gli conferisce un grande ruolo ma qui è risultato non un aitante guerriero, non un amante intelligente, non un esperto Don Giovanni, in verità solo un uomo senza qualità. Anche lui è dotato di una voce di buon volume e corpo ma non ben usata specie in tale ruolo che esige timbro eroico, piglio epico ed assoluto dominio tecnico. Piuttosto sbiadito lo spessore dell’Oroveso di Marco Spotti carente per nobiltà d’accento, fraseggio, morbidezza, ai limiti infine l’uso del grave. In tale piattume si elevava la vox solitaria di Annalisa Stroppa, un’Adalgisa di grandi speranze che nonostante tutto s’imponeva per il timbro cordiale, il fraseggio nobile, l’intensità espressiva, insomma una gioia per le orecchie grazie al suo canto morbido e all’emissione omogenea. Ne sentiremo parlare. Completavano il cast con una certa presenza, Patrizia Gentile Clotilde e Francesco Parrino Flavio. Di tutto rispetto il coro istruito da Piero Monti. Il pubblico che alla chiusura del primo atto aveva manifestato con risentita ribellione, con boati e fischi, alla fine ha confermato il suo disappunto a Samantha Seymour assistente alla regia riservando applausi solo di cortesia per alcuni interpreti. Addio Norma nemmeno l’elogio di Verdi ( Nel tempio dell’arte Bellini sta solo in una nicchia) né l’ammirazione di Wagner a Riga (Norma parla al cuore ed è nobile e grande come la natura stessa) ti hanno salvata da tanta insipienza. Quando potremo vedere uscire i mercanti dal tempio?