Dacia Maraini

Da L’età del malessere e Bagheria a La grande festa

(Carmelo Fucarino)

Quarantotto anni fa a venticinque anni il mio primo impatto conturbante con la Maraini, dissacrante e scandalosa, fu con L’età del malessere. Fui giudicato male da una madre alla cui figlia lo avevo prestato. Non solo per la sua vita privata che allora faceva discutere (Lolita ante litteram, lei ventiseienne Moravia cinquantacinquenne), ma anche per le libertà sessuali della diciassettenne Enrica tra un padre costruttore di gabbie e una madre logora. Allora e anche dopo non lessi La vacanza (1962), l’estate di una quattordicenne e le sue acrobazie sessuali ancora con uomini anziani nel vuoto esistenziale, allora di moda. Fin da allora l’uso dell’equivoca prima persona narrativa che fuorviava (o non?) verso un livello memoriale autobiografico. Mezzo secolo moderno è una distanza temporale abissale. Eppure, come già in Bagheria che faceva pensare alla sintesi definitiva di un’esistenza e che ora fa capolino nei passaggi di infanzia (la stupita scoperta della montagnola e del mare), l’autobiografia impera e domina ancora con il trasbordante “ego” nell’angoscioso bebioménon. Se allora stupivano le vite virginali al limite, oggi c’è invece qualcosa di urticante e fastidioso, senza pretese etiche.

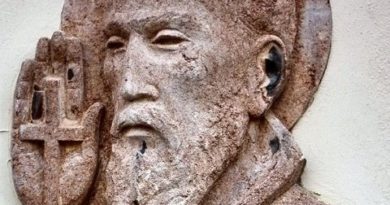

Dà una sensazione di estremo imbarazzo il trascinamento a forza nella memoria autobiografica di persone “altre”, con drammi immensi, forse condivisi, ma fino ad un certo limite (lo strazio della malattia e la morte sono sempre e solo fatti del soggetto). Per di più dominano “persone” i cui drammi furono al di là di ogni immaginazione. Mi riferisco ai due soli e veri protagonisti, la solare e amatissima Yuki, ebbra di gioia di vita che già subito nell’incipit ci dà una sensazione di raccapriccio “con la faccia gonfia e la gola bucata”, lei la “lavoratrice della voce” dei canti d’amuri (citati e abbondantemente riportati) con le corde vocali calcificate, rivissuta in un duello tra sorelle che trascorre per tutta la vita (la piccola Toni è un’ombra evanescente); e quel povero Giuseppe Moretti, Cristo trafitto in ogni vena, una sorta di Prometeo della Scizia o un S. Sebastiano, impietosamente sezionato da vivo, ma soprattutto nel decorso terribile della leucemia (la mania per le etimologie greche). Gli altri sono nominati, “l’eternità”, l’evanescente Alberto (un amore dal 1962 al 1978), nella notte dell’ictus annunziato dall’isterismo di Enzo Siciliano (che graffio!) e in qualche notazione di viaggi, la Callas, capricciosa “bambina contadina del Peloponneso”, che ascolta Claudio Villa, convinta di potere convertire Pasolini al sesso femminile, tanti piccoli personaggi sfiorati. Poi i tanti parenti citati episodicamente, dai “due pazzi genitori”, la bisbetica e svanita, ma sempre incombente, mamà (così pure io chiamavo mia madre, senza una nonna di “memoria linguistica cilena”, p. 58, perché così è in siciliano, spagnolismo o francesismo angioino che sia), a “papà Fosco” (sempre con l’apposizione), bello e forte, a Toni, soprattutto “regina delle tisane”, la nonna Yoi, fino al mostruoso nonno («nonno, che mani grandi che hai!» come la nonna divoratrice), più vivo per l’amore per le dalie e la “sindrome di Lazzaro”, tanto da farsi avvelenare all’inguine da morto. Non poteva mancare la galleria di bastardini (excusatio sui bisogni: «che raccolgo diligentemente»). Questi i temi dell’autobiografia di Dacia che seziona le vite degli altri con una raccolta di tranche de vie interrotta da stacchi brevi e lunghi, frammenti emersi dal naufragio (“flusso di memoria”? era altro). Domanda che mi turba e angoscia: quale diritto si ha di profanare l’anima dei morti, di squarciarne la loro infinita pena per darla in pasto a lettori raramente pudichi, in genere voyeur di stazioni e aeroporti in una società dissacrata e in una letteratura dominata da gialli o horror soli? Non è un atto di suprema impudicizia, di scandalo evangelico, anche se in nome di un immenso amore? E la pietas (da pius), che è devozione e sacro rispetto? Il lento affievolirsi di Giuseppe, fino agli spasmi finali, nel rifiuto delle parenti legittime di dare il consenso alla “sedazione”, la “dolce morte”, incredule che fosse la fine. E poi certi outing azzardati. Che bisogno artistico o esistenziale c’era di ricordare le preghiere alla Madonna «che mi trattenesse dal masturbarmi nel segreto del letto» (p. 78). La Josepha che fa da bordone per “mail” (io avrei detto email, come a New York, il termine solo significa posta) dall’alto della sua sicumera, “di una memoria strepitosa”, detta il “grillo pensante”, sputa sentenze di una ovvietà disarmante, nonostante insegni filosofia a Boston (il misterioso saggio J. di Coelho è un vero mistico orientale). A lei è affidato il compito di commentare la tragica esperienza con dei post-it appesi alla posta elettronica che travalicano dal reale e lo commentano con il mito: suntini sciatti e senz’anima per bambini dell’Albergheria,. Penso ai professori del “Garibaldi”. C’è di tutto dall’Eracle becchino nel sunto dell’Alcesti, o le rimasticature sulle Baccanti. Il mio caro Gigi Lo Cascio ha seguito le allucinazioni di Agave e Penteo vissute allo stesso Liceo con la originale rilettura di La caccia, al teatro Valle. Il delirio di Agave e lo sparagmós erano momenti liturgici, che la frattura della nostra società non può cogliere, se non banalizzandoli (a Bisanzio divenne la passione di Cristo). Così schematici e banali sunti sono le infinite citazioni moderne, dalla striscia di Little Nemo (Nessuno?), ad Alice fino al Pinocchio (“favola didattica”, p. 99), l’agiografia di Odilia della Mancinelli, la scoperta di Marx, de Martino, uno schedario di metaletteratura per post-it, come i dubbi su Pelosi, la riforma Basaglia, lo scandalo Eluana e la Chiesa. Poi ancora come metaletteratura i riassunti dei film della nostra memoria collettiva da von Stroheim a Kurosava ad Hitchcock al Sordi uomo qualunque della di mamma all’ospizio. E l’ovvietà della cronaca, dal processo Pelosi alle Torri Gemelle, un vero centone di citazioni, un potpourri. E l’immancabile trend i Frammenti di un discorso amoroso (il libro cult in Eugenides). Alla fine della lettura ci si ritrova davanti ad un prontuario dei devastanti pregiudizi occidentali sui parenti morti, quelli all’ingrosso fanno eccezione solo se finalizzati (es., i morti dell’11 settembre, i bambini), gli altri sono numeri contabili per approssimazione e morti collaterali. Non mancano perciò statistiche e ampie citazioni da Platone alla Storia della morte in Occidente di Ariès a Come moriamo di Nuland dal quale ricava il titolo irridente e apotropaico. In questa carrellata sulla morte, tra nosocomi e ospedali di “igiene mentale” (sottile!), non poteva restar fuori tutto il carico di moderno horror, vampiri e spettri e morti viventi (perché in un cinema palermitano? p. 130), la leucemia (l’etimo di Josepha) e la chemio e il trapianto ed altri aggeggi, pochi gli sprazzi della gioia, sempre come controluce all’angoscia, dal terribile fetino bramato tanto da soffocarlo in grembo, fino all’ultima “intubata” Agnese.

Per chi si è immerso nell’allegria, velata solo di elegia e lieve spleen, dell’epigramma sepolcrale alessandrino (come quello esilarante di Leonida di Taranto per Maronide «amica del vino» che soffre sotterra non per i figli, non per il marito, solo perché «la coppa è vuota», emblema sulla tomba) e poi ai vent’anni nella galleria delle anime perse della Spoon River (riproposte nelle belle canzoni di Fabrizio de André su traduzione di Fernanda Pivano), per chi ha atteso, ben oltre gli anni della credulità infantile il miracolo della visita dei nonni nella notte della festività dei morti e i doni nelle scarpe, il diario sui morti di Maraini risulta troppo feroce e duro, in qualche passaggio osceno perché squarcia l’intimità più profonda di persone terze, nude e indifese sul suo tavolo anatomico. Nonostante l’insistenza sul tema dei vivi odierni che vogliono esorcizzare la propria morte chiudendola in un non-luogo di cemento e di celle di malati terminali, nonostante questa condanna del rifiuto moderno della morte, alla fine il libro risulta crudele e terrorizzante anatomia di vari trapassi (diciamolo, in tutti i sensi). Sì, è questo l’Occidente del consumismo e del salutismo che ci ha travolto e contaminato: la sera dei trascorsi Ognissanti un paesano inurbato, come me, media cultura, mi salutò en passant, «abbiamo una festicciola in famiglia, sai, ci vestiamo da halloween», da trasecolare, non era il ragazzino che cercava dolcetti “sonanti”, ma un sessantenne fra parenti e amici coetanei. Noi Siciliani, ma forse meridionali, viviamo ancora la cultura della confabulazione e della comunione con i morti. Il legame con gli “scomparsi” si mantiene nella nostalgia e nel rimpianto, nella frequentazione confidenziale. Con tutto quello che può apparire folkloristico, la festa dei morti a livello popolare è ancora profondamente sentita come una festa. Senza scomodarsi fino ad Harvard o in Giappone, basta fare un giro intorno ai Morti nei cimiteri palermitani, dai ricchi e monumentali ai poveri dei Rotoli: città bloccata per le torme di famigliole che armate di scope e secchi e detersivi bivaccano sopra le tombe nell’allegria dell’incontro. Non sarà lo stile compassato e la quiete di quelli, ma uno tsunami di amore. Sui pregiudizi antichi basta leggere il dissacratore Luciano, quello di Lucio e l’asino: Acheronte ed oboli di monete fuori corso, «queste credenze abbindolano così forte il volgo comune» (Perì pénthous, 10).

P.S. Peccato per la Rizzoli che ci nutrì con trenta lire a volume, noi schiere di affamati e assetati, con la meritoria BUR, invenzione del burbero fondatore analfabeta Angelo, scivolata nell’approssimazione da hypermarket, con sviste e refusi, disomogeneità nei segni diacritici, addirittura assenza di numeri di pagina (es.: 139, 209, 217, 222).